エコチル どすえ@京都

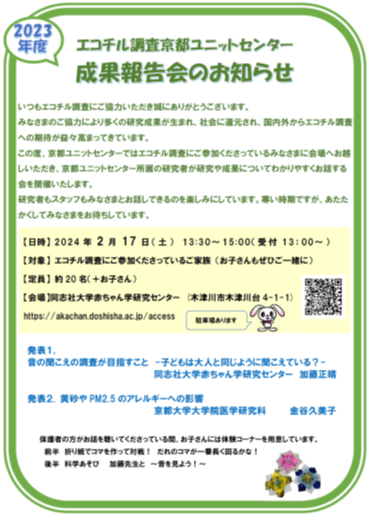

京都ユニットセンターでは、初の企画として、エコチル調査にご参加くださっているみなさまにエコチル調査の研究や成果について対面でお伝えする「2023年度 成果報告会」を開催しました。

木津川・長浜・京都、それぞれの地区で開催し、ご参加くださった方々から多くのご感想を頂戴しましたので、報告会の内容と共にご紹介いたします。

木津川

2/17(土) 13:30〜15:00 同志社大学赤ちゃん学研究センター: 【1】【2】

木津川では、お子さまのための折り紙や音の聞こえの体験コーナーを設け、3歳から小学5年生まで年齢や性別の異なる5人のお子さまが仲良く遊び、とても楽しそうでした!

長浜

3/2(土) 13:30~15:00 さざなみタウン 和室: 【2】【3】【4】

長浜では和室での開催であり、小さいお子さま連れの参加者さまが喜んでくださっていました。時折そのお子さまから、演者の発表を聞いているかのような相槌が入り、とても和やかな雰囲気の会となりました。

京都

3/9(土) 13:30~15:00 京都大学大学院医学研究科分子棟1階会議室: 【2】【3】【4】

残念ながら体調不良でのキャンセルがあり、少数での開催となりましたが、いずれの演者にもご質問いただき、会の終了後もお話を楽しまれてご満足いただけたようでした。

木津川

【1】 音の聞こえの調査がめざすこと ―子どもは大人と同じように聞こえている?―

同志社大学赤ちゃん学研究センター 加藤正晴

木津川、長浜、京都

【2】 黄砂やPM2.5のアレルギーへの影響

京都大学大学院医学研究科 金谷久美子

長浜、京都

【3】 コロナ禍における親子のコミュニケーションについて

京都大学大学院医学研究科博士後期課程 山下恵

【4】 女性の就労と子育てについて

京都大学大学院医学研究科 平林今日子

いずれの地区でも、ご参加くださった方々は積極的にご質問されて、とても興味深く聞いてくださり、終了時間が少しオーバーしたほどでした。

ご出席いただきましたみなさま、お忙しい中、お時間を作ってくださいましてありがとうございました。アンケート結果につきましては今後のイベントの参考にさせていただきます。

今後も調査に参加くださっているみなさまにエコチル調査に参加して良かったと思っていただけるよう研究や成果についてわかりやすくお伝えする機会を作っていきますので、次回もご期待ください!

2024年4月2日 更新